補聴器初心者必見!補聴器の正しい使い方と必要な心構えを解説

ファミリー補聴器店長の吉野です。今回は補聴器を使ったことがない方に向けて、補聴器の正しい使い方を解説します。

「相手の声を聞き返すことが増えた」「電子レンジやタイマーの高い音が聞こえにくい」など、聴力の低下を感じる方は耳鼻科の受診と補聴器の使用を検討しましょう。補聴器を使うにあたっての心構えも解説するため、補聴器初心者の方はぜひご参考にしてください。

Contents

補聴器を使うメリット

補聴器を使って音や話し声が聞こえやすくなると、家族やまわりの方とのコミュニケーションが取りやすくなります。音の方向が把握できて事故防止につながり、通行量や交通量が多い場所でも安心です。また、音による脳への刺激は、認知機能の低下を抑制する可能性があるといわれます。

加齢とともに起こる難聴は、気づかないうちに進行している場合があります。補聴器が必要かどうかは、補聴器相談医が判断します。聴力の低下や気になる症状がある方は耳鼻咽喉科を受診しましょう。

補聴器の正しい使い方

補聴器は汗や湿気に弱い精密機器です。使い方を把握して慎重に扱う必要があります。

以下、補聴器のつけ方や外し方、お手入れ方法を解説します。 補聴器の使用を検討している方はぜひ参考にしてください。

補聴器をつけるとき

補聴器をつけるときは耳を清潔に保っておきましょう。

電池式の補聴器は、電池を入れて蓋を閉めると電源が入ります。充電式の補聴器は電池ケースからの取り出しで電源が入るものがほとんどです。

補聴器の落下やハウリング音に注意しながら耳に装着してください。おおよそ、右耳用は赤、左耳用は青の色分けに従って、左右を間違えないように注意します。外れないように外耳道の奥まで差し込み、音が聞こえやすいよう音量を調節します。ポケット型補聴器の場合は、本体を音の方向に向けてください。

補聴器を外すとき

電池式の補聴器は、耳から外したあとに電池を取り出します。

補聴器を長時間使用していると、本体に皮脂や耳垢が付着します。補聴器に汚れが溜まると音が聞こえにくくなったり、さびて故障につながったりするため、定期的に乾いた布やお手入れキットでの掃除が必要です。

補聴器は水や汗に弱いため、使用後は乾燥ケースへ入れて保管してください。充電式の補聴器は、充電ケースに入れたまま乾燥できる電気式乾燥機が便利です。

補聴器初心者に必要な心構え

補聴器は聞こえをサポートする補装具であり、聴力を低下する前の状態に戻すわけではないことを知っておきましょう。

また、使い始めてすぐはうるさいと感じたり、違和感があったりと、補聴器を不快に感じるかもしれません。補聴器ですぐに聞こえやすくなるとは期待せず、時間をかけて慣れていきましょう。

以下、補聴器を使いこなすためにできる2点を解説します。

- 短い時間でも毎日使用する

- 聞こえのトレーニングを行う

よりよい聞こえを追求するために実践しましょう。

短い時間でも毎日使用する

聴力が低下した状態で長く過ごすと、脳の聴覚野の働きが落ちて必要な音を聞き分ける力が弱まります。そのため補聴器の使い始めは、これまで聞こえていなかった生活音をうるさいと感じ、言葉をうまく聞き取れないことも多いでしょう。

補聴器に慣れるためには、短い時間でも毎日使用することが大切です。最初は静かな部屋で1日30分から始めます。使い始めは疲れを感じやすいですが、慣れると朝起きてから夜寝るまでつけられるようになります。

また、補聴器の購入直後は1〜2週間に1回の頻度で3回以上、補聴器購入店での調整を受けましょう。

聞こえのトレーニングを行う

補聴器を装着した状態で聞こえのトレーニングを行い、脳を鍛えることが大切です。次のような練習で、音を積極的に聞き取りましょう。

- 新聞や小説を音読する

- テレビやラジオを聞く

- 家族や身近な人と会話する

タブレットやスマートフォンを使って、聞き取りを練習できるアプリもあります。

聞こえのトレーニングを続けることで、補聴器の違和感が減り、屋外や人が多い場所でも聞き取れるようになります。補聴器が自分の聞こえに合わせて調整されているかが大切なため、トレーニングは補聴器販売店と相談しながら進めましょう。

定期的な調整・メンテナンスが大切

定期的に補聴器を購入した店舗へ持っていき、補聴器の調整やメンテナンスを受けましょう。

聴力は年齢とともに低下するため、今の聴力に合っているかの確認と調整が必要です。聞こえにくさを感じる場合は認定補聴器技能者へ相談してください。

補聴器のメンテナンスとして、3ヶ月に1度を目安に補聴器販売店でのクリーニングを受けましょう。補聴器真空乾燥機で、自宅でのお手入れでは取り除けない補聴器内部の皮脂や耳垢をきれいに落とします。

また、2年に1度を目安に補聴器メーカーでの分解掃除が必要です。

聞こえでお悩みの方はご相談を

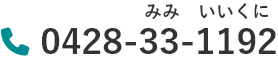

聴力の低下を感じる方は耳鼻咽喉科・補聴器相談医を受診しましょう。補聴器に関してお悩みの方は、ファミリー補聴器へご相談ください。

ファミリー補聴器では補聴器の試聴やレンタルサービスを行っています。補聴器のお手入れ方法が分からない方や、細かい作業が難しい場合などもお気軽にお声がけください。

【Q&A】

Q1:補聴器販売店はどのように選ぶとよいですか?

A1:調整やメンテナンスで定期的に通う必要があるため、ご自宅から通いやすい店舗がよいでしょう。認定補聴器技能者が在籍する店舗はこちらから検索できます。

公益財団法人テクノエイド協会 認定補聴器技能者情報検索システム

Q2:購入した補聴器はどのくらいの期間使用できますか?

A2:補聴器の耐用年数は一般的に5年程度です。メーカーや使用環境、お手入れの頻度によって変わります。